كيف أثر العلم الحديث المبكر على فهم الكائنات الفضائية اليوم

التكهنات حول الكائنات الفضائية ليست جديدة تمامًا. كان هناك جدل حيوي في أوروبا في القرن السابع عشر حول وجود الحياة على كواكب أخرى.

وكان هذا نتيجة للانتقال من أ منظر بطلميحيث كانت الأرض في مركز الكون وكل شيء يدور حولها، إلى أ وجهة النظر الكوبرنيكية حيث كانت الشمس في المركز وكوكبنا وكل الكواكب الأخرى تدور حولها.

ويترتب على ذلك أننا إذا كنا الآن أشبه بالكواكب والأقمار الأخرى القريبة منا والتي تدور حول الشمس، فهي أشبه بالأرض. وإذا كانت الكواكب الأخرى مثل الأرض، فمن المرجح أن يكون لها سكان أيضا. تصريحات روبرت بيرتون في كتابه تشريح الكآبة (1621) كانت شائعة:

إذا تحركت الأرض، فهي كوكب، وتضيء لهم في القمر، ولسكان الكواكب الآخرين، كما يفعل القمر وهم معنا على الأرض.

وبالمثل، اعتقد عالم الفلك الهولندي كريستيان هويجنز (1629-1695) أن الحياة على الكواكب الأخرى كانت نتيجة لوجهة نظر كوبرنيكوس التي تركز على الشمس. لكن تكهناته في مثل هذه الأمور انطلقت من مبدأ “الامتلاء الالهي“. كان هذا هو الاعتقاد بأن الله، بكل قدرته وصلاحه، بعد أن خلق المادة في جميع أنحاء الكون، لم يكن ليضيع فرصة ملء الكون كله بالكائنات الحية.

في العوالم السماوية المكتشفة (1698)، اقترح هيغنز أن سكان الكواكب الأخرى، مثلنا، سيكون لديهم أيدي وأقدام ووقفة تصاعدية. ومع ذلك، تماشيًا مع الحجم الأكبر للكواكب الأخرى، وخاصة المشتري وزحل، فقد تكون أكبر منا بكثير. كانوا يستمتعون بالحياة الاجتماعية، ويعيشون في المنازل، ويعزفون الموسيقى، ويتأملون في أعمال الله، وما إلى ذلك.

وكان آخرون أقل ثقة بكثير في التكهن بطبيعة حياة الكائنات الفضائية. ومع ذلك، كما اقترح جوزيف جلانفيل، عضو الجمعية الملكية إلى جانب إسحاق نيوتن، في عام 1676، على الرغم من أن تفاصيل الحياة على الكواكب الأخرى غير معروفة، إلا أن هذا لا يخل بـ “فرضية كون القمر صالحًا للسكن؛ لكن هذا لا يخل بفرضية كون القمر صالحًا للسكن”. أو افتراض أنها مأهولة بالفعل”.

عمل الله

وبدا أيضًا أن وجود عوالم أخرى مأهولة هو الاستنتاج المناسب الذي يمكن استخلاصه من العلوم الحديثة المبكرة التي ركزت، كما كانت، على عمل الله في الطبيعة. كان هذا موضوعًا تم تطويره مطولًا من خلال العمل الأكثر تأثيرًا حول تعدد العوالم في الجزء الأخير من القرن السابع عشر، وهو العمل الكوبرنيكي برنارد فونتينيل. Entretiens sur la pluralité des mondes (محادثات حول تعدد العوالم، 1686).

بالنسبة لفونتينيل، كان هناك عدد لا حصر له من الكواكب وعدد لا حصر له من العوالم المأهولة. بالنسبة له، كان هذا نتيجة للتشابه، نتيجة للكوبرنيكية، بين طبيعة أرضنا وطبيعة العوالم الأخرى.

ولكنه كان أيضًا نتيجة خصوبة الكائن الإلهي الذي منه تنبثق كل الأشياء. وأعلن أن فكرة “التنوع اللامتناهي الذي يجب أن تستخدمه الطبيعة في أعمالها” هي التي تحكم كتابه.

نسل آدم

ولكن كانت هناك مشكلة كبيرة. إذا كانت هناك كائنات ذكية على القمر أو الكواكب، فهل كانوا “بشراً”؟ وإذا كانوا كذلك، فهل تم فداؤهم بعمل يسوع المسيح كما حدث مع الناس على الأرض؟

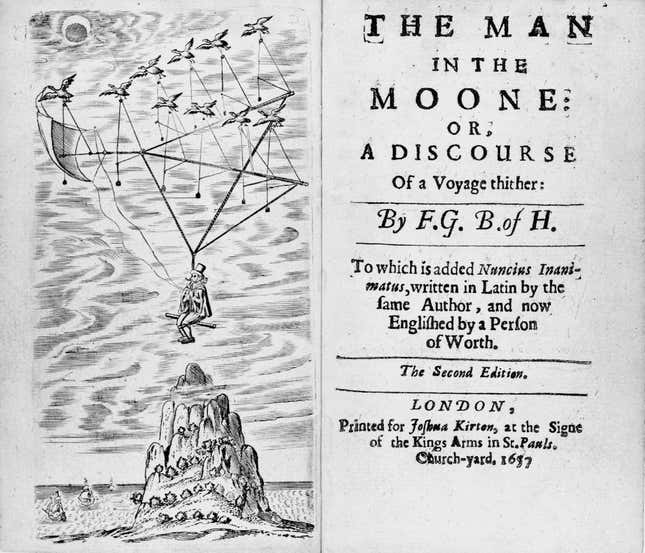

كان جون ويلكنز (1614-1672)، أحد مؤسسي العلم الجديد، يتصارع مع المضامين اللاهوتية للكون الكوبرنيكي. وكان مقتنعا بأن القمر مسكون. لكنه لم يكن متأكدًا تمامًا مما إذا كان سكان القمر من “نسل آدم”.

كان الحل البسيط الذي قدمه ويلكنز هو إنكار وضعهم الإنساني. واقترح في كتابه سكان القمر اكتشاف عالم في القمر (1638)، “لسنا بشرًا مثلنا، بل نوع آخر من المخلوقات التي تحمل بعض التناسب والتشابه مع طبيعتنا”.

في النهاية، كان على Fontenelle أيضًا أن يتبنى هذا الحل. وأعلن أنها ستكون “نقطة محيرة كبيرة في اللاهوت”، إذا كان القمر يسكنه رجال ليسوا من نسل آدم. وكتب أنه كان يرغب فقط في الجدال بشأن السكان “الذين ربما ليسوا رجالًا”.

إن وجود كائنات فضائية – بشر مثلنا تمامًا – يهدد مصداقية القصة المسيحية لفداء جميع البشر من خلال حياة يسوع المسيح وموته وقيامته. لقد كانت هذه مساحة فكرية لا يجرؤ على السفر فيها إلا الشجعان لاهوتيًا – أو الحمقى.

كان من الأسهل بكثير رفض إنسانية الفضائي. وهكذا، فإن اعتقادنا الحديث بأن الكائنات الفضائية ليست مثلنا نشأ كحل لمشكلة لاهوتية. لقد أصبحوا “أجانب” بالمعنى الحرفي والمجازي. وبالتالي التهديد والخوف.

منتج إلهي؟

لم نعد نعيش في كون يُنظر إليه على أنه نتاج الامتلاء الإلهي. ولا يمكن اعتبار كوكبنا مركزًا للكون. ونتيجة لذلك، ومن عجيب المفارقات أننا أصبحنا غرباء عن أنفسنا: “الاغتراب” الحديث هو ذلك الشعور بالضياع والتخلي في المساحات الشاسعة من الكون الملحد.

في أوائل العصر الحديث، لم يكن يُنظر إلى الكائنات الفضائية على أنها تشكل تهديدًا لنا. لقد كانوا، في النهاية (حتى لو لم يكونوا “بشرًا”)، نتاج الخير الإلهي. ولكن في العالم الحديث، فإنهما يجسدان ويجسدان التهديد الذي يواجه معنانا الشخصي، وهو التهديد الذي ينجم عن وجودنا في عالم بلا معنى أو غرض نهائي. باعتبارها إسقاطات لاغترابنا، فإنها تخيفنا، حتى مع استمرارها في إبهارنا.

فيليب سي اللوز، أستاذ متفرغ في تاريخ الفكر الديني، جامعة كوينزلاند. أعيد نشر هذه المقالة من المحادثة تحت رخصة المشاع الإبداعي. إقرأ ال المقالة الأصلية.